淺談製作一支影片的起手式:手繪分鏡及工作流分享

7,484 words ‧ 38 min read ‧ Dec. 06, 2023

常有人問我,製作一支影片是否要先具備高超的拍攝技巧,再來就是精通市面上各式剪輯軟體,最後就能交出令業主滿意的作品?我的回答是:「笨蛋,關鍵在分鏡呀!」

目錄

首先,今天也感謝你點入我的文章,因為我本身是廢話很多的人,所以先做個貼心導讀,如果你只是好奇有關製作影片的工作流的話,可以直接從第三章《一即是全.全即是一,愈簡單的招式往往愈有效》開始,前兩章節基本上都是在談我在投入影片製作前的經歷及一路走來的的心路歷程等。

以下,正文開始。

I. 前言及背景介紹

還記得高中時期對一切事物都還懵懵懂懂的我,有一天被同學邀請加入了戲劇社,參加了當時由青少年藝術聯盟所舉辦的花漾年華戲劇節比賽,兩年的社團生活過的既充實又艱辛,在當時需要和社團夥伴們一起從無到有製作一部舞台劇,這樣的難度對於一個高中生而言可想而知,但是也因此學會了很多同齡人不會接觸到的技能,這些都是我往後人生成長中的重要養分。

在社團活動期間接觸到了很多專業的表演、編劇、導演課程,能夠去學習如何把平凡無奇的「事實」包裝成一個引人入勝的「經過」,更知道了怎麼樣利用各種手法,將一份漏洞百出的「經過」調理成能經得起嚴格推敲的「故事」,在那一個屏東尚被稱做「文化沙漠」的年代,能夠有這樣的資源與環境,真的由衷地感謝當時的主辦單位,以及各位已經有正經工作的專家老師們,願意花時間來為這群不是科班出生,未來也高機率不會往戲劇方向發展的傻小孩們講課。

這一段經歷能夠讓我如此感觸良多,是因為這些課程的影響力不僅僅是只有存在於當下的社團階段,更多的是體現在我往後人生中的每個方面,例如表演課講的肢體語言、眼神傳達等知識可以被用在職場與家庭的溝通,這些技巧能夠讓你不怯場,能夠清楚的表達自己;編導課講的故事邏輯性及角色合理性也被我廣泛地應用在客戶管理、向上管理等需要取得對方認同才有辦法推動任務進程的場景中。

然而,若要我在這些實用技巧與珍貴經驗中挑選一個最重要最值得的來好好說明的話,我想應該就是如何快速地去構建出一個清晰、易懂、又充滿邏輯的「畫面」了吧。

後來的後來,我的確沒有往戲劇發展,而是搖身一變成為了一名默默無聞的土木碩士,終日往返在辦公室與工地之間,有一天我突然接收到了來自公司內部長官的詢問。

長官道:「YCZ,你是不是會製作影片呢?」

我愣了一下回道:「怎麼突然這樣問呢? 哪個小人在背後散播謠言!」

長官道:「還能有誰,不就是你自己呀。」

我再次愣了一下回道:「我自己!? 怎麼可能,這誤會可大了!我曾幾何時說過....」

還沒等我說完這整句話,長官就將我最初面試時的履歷甩在我臉上,用格外關愛的眼神看著我並徐徐道:「這上面寫說你高中時候社團經驗很豐富,很會做影片,這裡有個金安獎的影片製作案,先跟你說,我已經接下來了,所以不打算得到你不會的答案,就這樣,下禮拜去給客戶提案吧!」

望著手中的履歷檔案,還未回過神的我只能回答道:「高中?影片?無法拒絕?下週提案?(空氣凝結了數秒….) What the ? 」

就這樣,當初因為履歷表實在太空白而硬塞入的高中社團經歷,毫不留情面地為我帶來了一個燙手山芋,讓我徹底明白了一件事情,就是履歷千萬別亂寫。

回到正題,雖然我是真的有製作影片的經驗,但那已經是高中時代的事情了,那個時期的作品也僅僅是社團用途,上不了什麼大雅之堂的呀!最糟糕的事情是,我對於如何製作出一部影片早就忘得一乾二淨了….,掙扎了一夜,我決定還是趁早告知長官我無法勝任這個任務,請他另尋高明。

翌日一早,已經準備好被長官用失望眼神掃射的我,在即將敲響厚重辦公室門的那一刻,腦海中突然想起了先考曾經對我說過的話…

先考:「YCZ你記著,我們家的男人出去接工作時,永遠只有一句話!」

我:「哦!是哪一句話?」

先考:「這個我會!」

我:「哦!那如果這項工作我真的不會的時候該怎麼辦呢?」

先考:「不重要,先接到工作在說,剩下的回家在想辦法。」

我:「可是…萬一我回家後還是想不出任何辦法呢?」

先考:「嗯…那你就從頭到尾在想一遍」(點起一根菸緩緩走向陽台)

我:「……明白。」

沒錯,怎麼可以沒開始就先投降呢?不過就是做個影片而已能有多難,我肯定可以的!

於是我用力地敲響了長官的門,踏著六親不認的步伐進入了辦公室。

眼神堅定地看著長官並道:「這個我會!」

II. 適當的壓力使人成長,極大的壓力使人陣亡(嗎)

「我不會!」

「我真的不會!!」

「我到底造了什麼孽!!!」

「我怎麼會蠢到去相信你的話!!!!」

「看看明年清明節你還喝不喝得到你最愛的金門58度!!!!!」

在我接下來這個任務後的一個禮拜內,上面這幾句話就像是無窮迴圈般的盤旋在我的腦海中,我迫切地想讓自己冷靜下來,但是我當時就像是已經溺水的人,愈掙扎就愈往下沉,胡亂摸到任何一樣東西就會拼命地緊緊抓住,認為這就是唯一的救命稻草。

而我當時抓到的救命稻草就是Youtube上成千破百的剪輯軟體tutorial,從Fianl Cut Rro、Davinci resolve、Lightworks,一直到最廣為人知的 Adobe Premiere Pro,我幾乎把能看的教學影片都看了個遍,但是這些五花八門的剪輯技巧在當時並沒有幫上我太多忙,反倒把時間都花在了軟體熟悉及練習上,導致真正應該提案的內容一無進展。

別無他法,在如此短的時間要想交出一份盡善盡美的提案內容肯定是不可能了,於是乎我只好從業主提供的資料中,挑了幾份我認為還可以用的素材,拼湊了第一個版本的影片出來應急交差。

時間很快地來到了提案的那一天,業主在看完影片後並沒有太大的情緒反應,僅是淡淡地說道:「整個影片似乎是用了很多效果,但坦白說,我看不懂這部影片內容想表達的是什麼,整體是雜亂無章的,希望下次工作會議能夠看到一部起碼敘事流暢的版本。」

當天下班回到住處後,我一屁股地坐到書桌前,想趕快找出解決的辦法來,然而眼睛只是盯著螢幕發呆,心裡想得全是稍早的會議內容,雖然業主說得很輕,但每個字都像重捶一樣打在我的心上,我以為我至少可以安全下庄,但是看起來這一次我是徹底地搞砸了,果然有些事情還是不能勉強的呀…,還是認清事實將這件工作交給別人善後吧。

接著我一邊回想一邊打著當天的會議紀錄,心想著就算不能完美地的做完這項任務,至少也要把它整理得有條有理的交給下一個人,正當我將業主的意見紀錄下來後,我望著「…敘事流暢…」這四個字時,腦中突然叮得一聲作響,我喃喃自語地說道:「敘事流暢…,敘事流暢…,把故事講清楚不就是敘事流暢了嗎?我可以把故事講清楚呀,這是我擅長的呀,這正是我以前編導課上過的呀!」

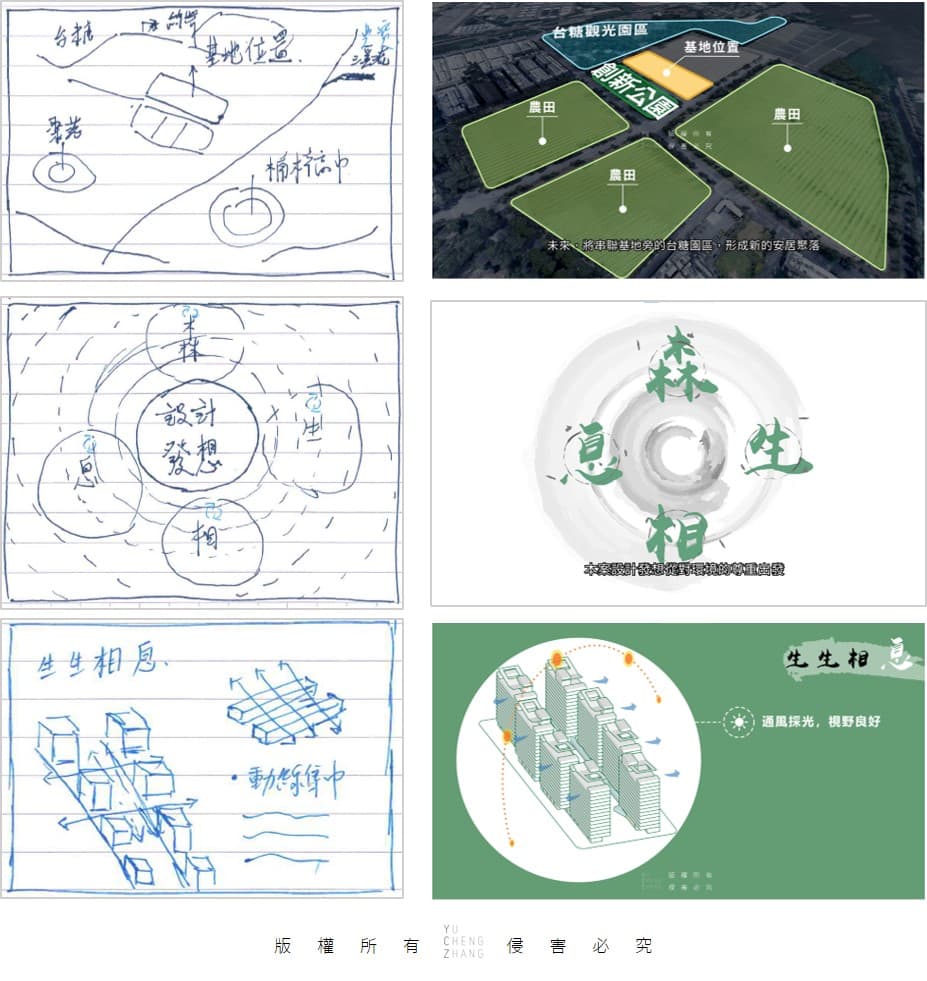

於是我關掉了數十個剪輯軟體教學的Youtube分頁,關掉了讓人頭昏眼花的剪輯軟體,甚至把電腦都關機了,我仔細地閱讀著該案所有的資料,試圖將工地日常發生且平凡無奇的「事實」,包裝成一個引人入勝的「經過」,我拿出了紙跟筆,在空白的紙上依序畫出相互的事件關係。

漸漸地,我理清了所有的頭緒,我的腦中不再充斥著雜音,我望著手中被我畫的亂七八糟的紙張,暗自竊喜地想著:「回來了,回來了,感覺全部都回來了。」

III. 一即是全.全即是一,愈簡單的招式往往愈有效

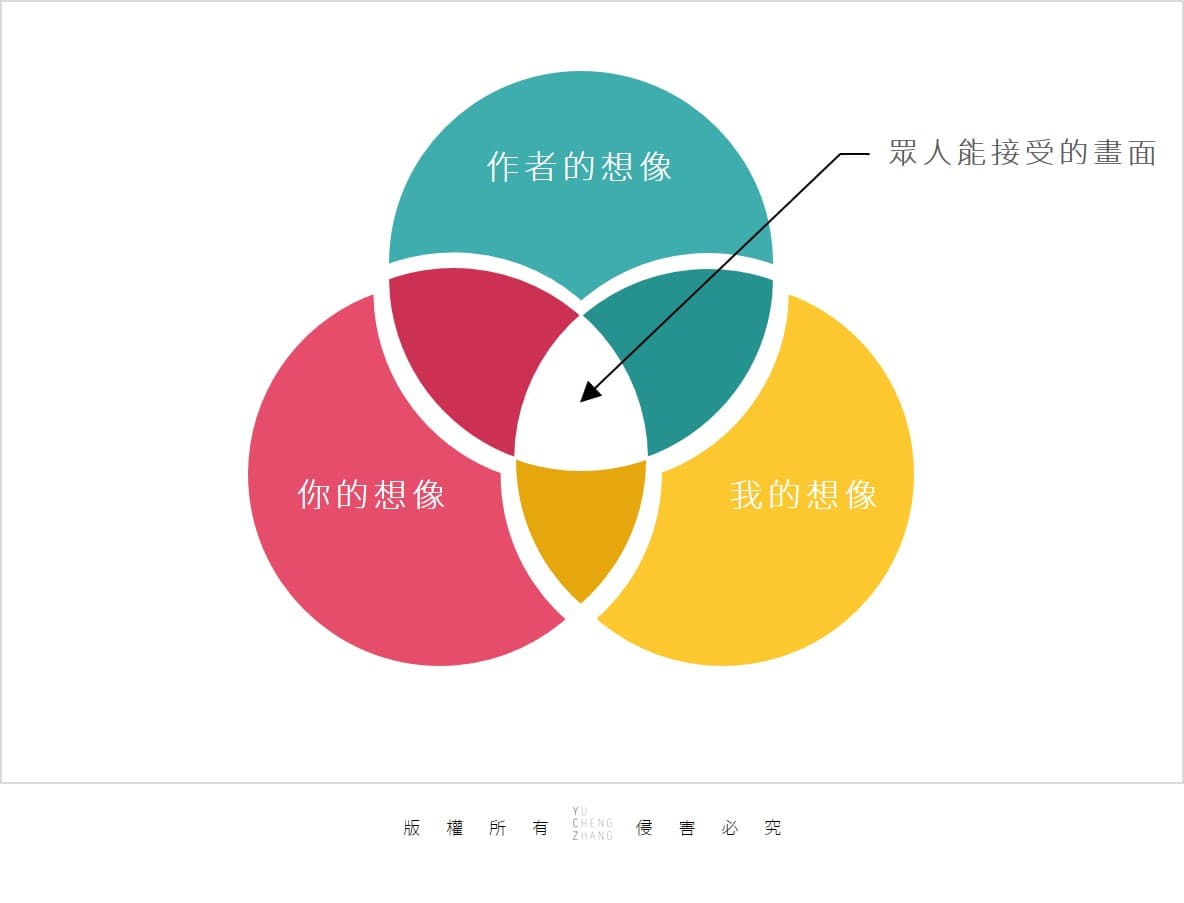

任何故事都離不開最基礎的五個要素,分別是「人、事、時、地、物,」,簡單講就是何人於何時在何地用了何物做了何事,只要能夠回答出這個問題,就能基本地拼湊出大致的架構,接著便可以依照此架構去豐富每個細節,進而寫出一齣劇本,更直白地說,小說這種文體通常也是由這種方式所完成,然而小說在公諸於世人後,皆存在著一個共通的問題,那便是「作者已死!」

以金庸經典的神鵰俠侶為例,每個讀者在拜讀完這本巨作後,腦海中都會對楊過或是小龍女有著自己的想像,譬如我認為楊過就是要很瀟灑粗曠,臉孔要有稜有角;小龍女則是要臉蛋清秀,身如輕燕,給人的氣質則要有股不入俗世的疏離感。然而當我看到任賢齊版本的楊過時就覺得渾身不對勁,又看到了陳妍希版本的小龍女,更覺得可惜了這部優秀的作品。

因此,只要是自己喜愛的那個角色跟實際詮釋的扮相不符合時,就會出現這種難以言喻的不適感,這種不適感每個人都會有,只是多數的人沒發現這種不適感正是「作者已死」所引起的。

那有什麼好方法可以根治這個痛點嗎?坦白說,還真的沒有,因為你的想像跟我的想像肯定不會完全一模一樣,更遑論世上幾十億人的想像都不盡相同,但是我們能夠做到的是去求得一個最大公約數,找出一個最多人都在裡面的集合。

現在我們已經確定了目標是要找到眾人都能夠接受的畫面,接下來就要思考有什麼方法可以辦到這件事情,單純的文字顯然是行不通了,畢竟造成作者已死的直接原因就是文字描述在多麼地好,都無法給出直接一個一槌定音的說明,能夠辦到這件事情的唯一手段便是「用畫的」。

就像我在第二章結尾處說明的一樣,當你處在思考漩渦當中,將腦中所想的東西畫出來,能夠有效地幫助你去梳理頭緒,這並不是我自己創新的東西,有很多作者都曾經提出過這樣的想法,例如心智圖等,只不過我將它應用在說故事上面,更準確地來說,是用在「如何」說好一個故事上面。

「聽不懂?看不清?太模糊?難以想像?沒關係,我用畫的給你看!」,當我用紙筆將當初製作舞台劇的感覺找回來後,我才發現原來我一直忽略一個最簡單也最實用的方法,那就是「分鏡」呀!

這麼說好了,「分鏡」好用的程度已經到了我願稱呼它為人類最佳發明之一了,我不認為有什麼樣的工具或方法能比畫好分鏡圖還要來得快速清晰又易懂,畫好分鏡圖雖然沒辦法百分之百解決「作者已死」的問題,但是能夠極大程度地去靠近眾人想像中的那個「畫面」。

那為什麼找出眾人想像中的「畫面」會是如此重要呢?

以下幾個問題可以跟著一起思考是否有道理:

「楊過應該長怎樣才能襯托出角色的瀟灑?畫出來討論」

「小龍女應該找誰來演才能表現出那股不入俗世的疏離感?畫出來討論」

「新買的房子裝潢應該要如何布置才顯得大氣?畫出來討論」

「新娘的氣色應該搭配怎樣的妝容才能美到羨煞眾人?畫出來討論」

「道路交通引導線要如何設計才能有效地疏散車流?畫出來討論」

「鋼構系統中的梁柱系統該如何連接才足夠穩固?畫出來討論」

「電子在不同能階跳躍的過程該如何去理解?畫出來討論」

「太陽能電池當中的電洞與電子是如何反應而產生電流?畫出來討論」

「這個鏡頭要如何跳下一個鏡頭才會使故事合理順暢?畫出來討論」

我可以一直舉更多例子出來,但是我相信看到這裡你應該能夠稍微理解為什麼上面我會這樣說,以及「用畫的」是多麼強大的方法了吧。

因此,當我重新投入如何製作出一部優秀影片的問題時,我不再直接跳入熟悉剪輯軟體各項操作的死胡同當中,我只先專注於一件事情,那就是把故事說好,把「分鏡」畫好。

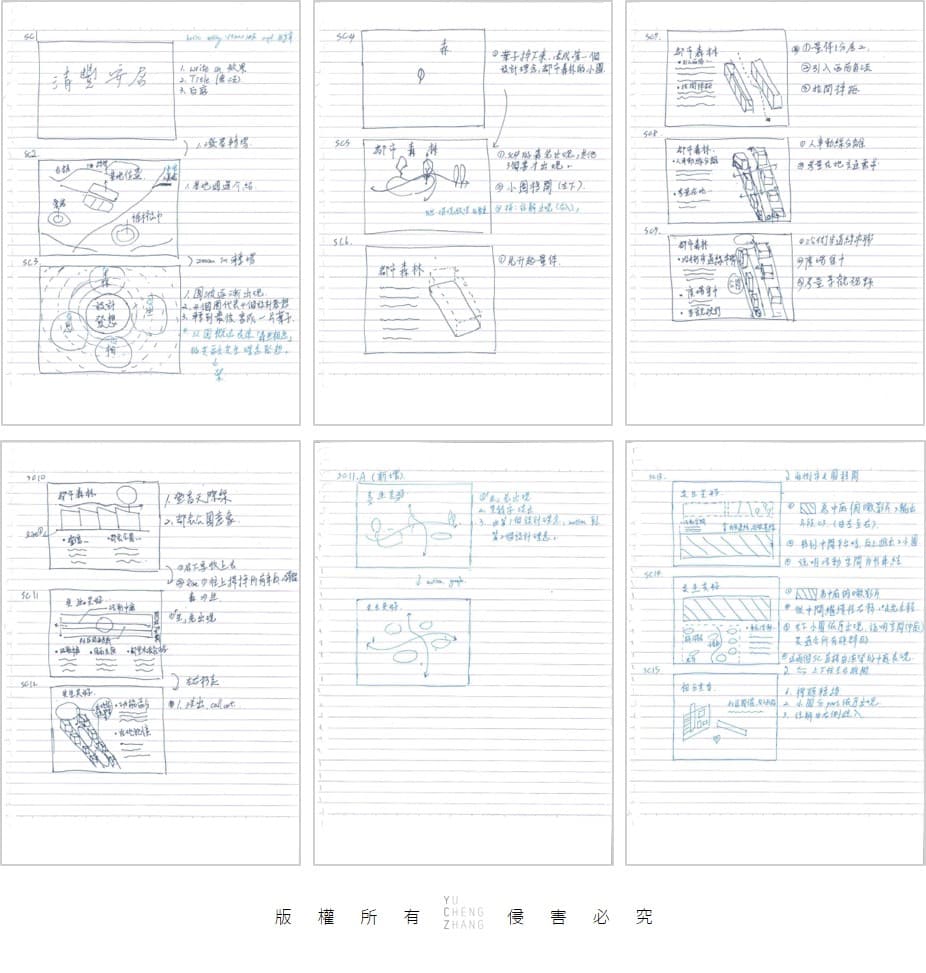

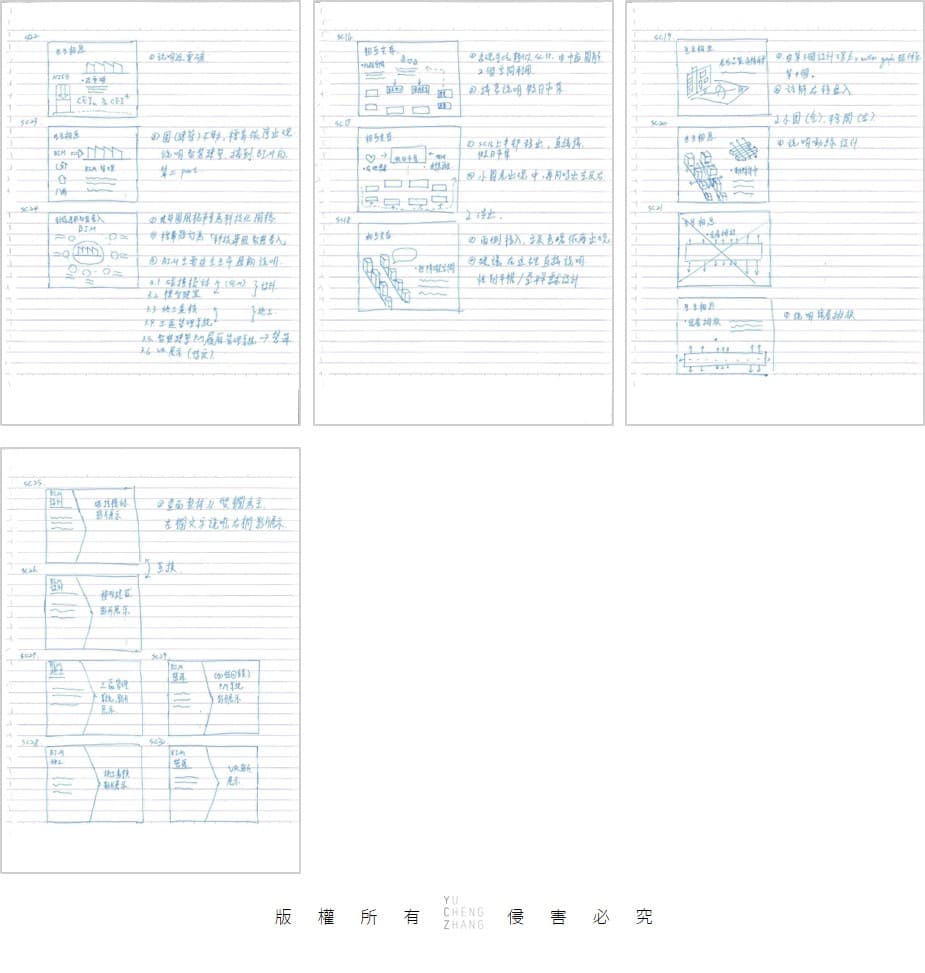

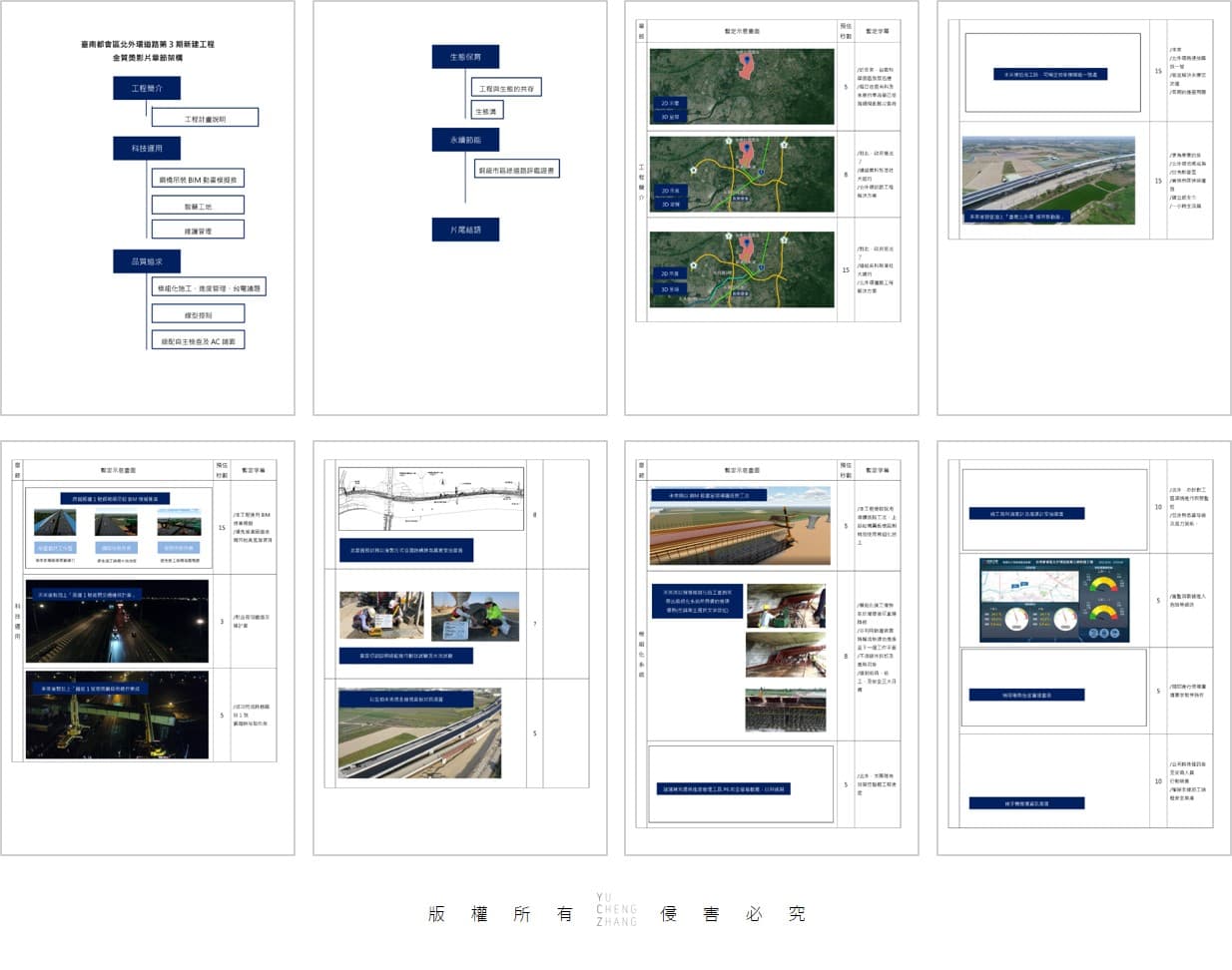

以下是我針對某個案子手繪的分鏡:。

有些人可以會擔心手繪分鏡會顯得太粗糙或是很草率,我倒覺得這樣子的筆觸反而能讓人感到親切無比。

更重要的是,「分鏡」能夠幫助我完成一個敘事流暢的故事架構,能讓眾人討論出大家最喜歡或是最能夠接受的畫面,能夠很順利地完成收斂,接著將專案帶進下一個工作階段,也許是決定如何拍攝某個鏡頭,也許是思考如何去搭建出想像中的場景,而之所以能夠讓大家很確定的、很放心地去推展這些重要的工作,皆是因為我做對了一件事情,把「分鏡」畫好。

IV. 蹲得愈低才能跳得愈高,扎實的基本功才能做出華麗的動作

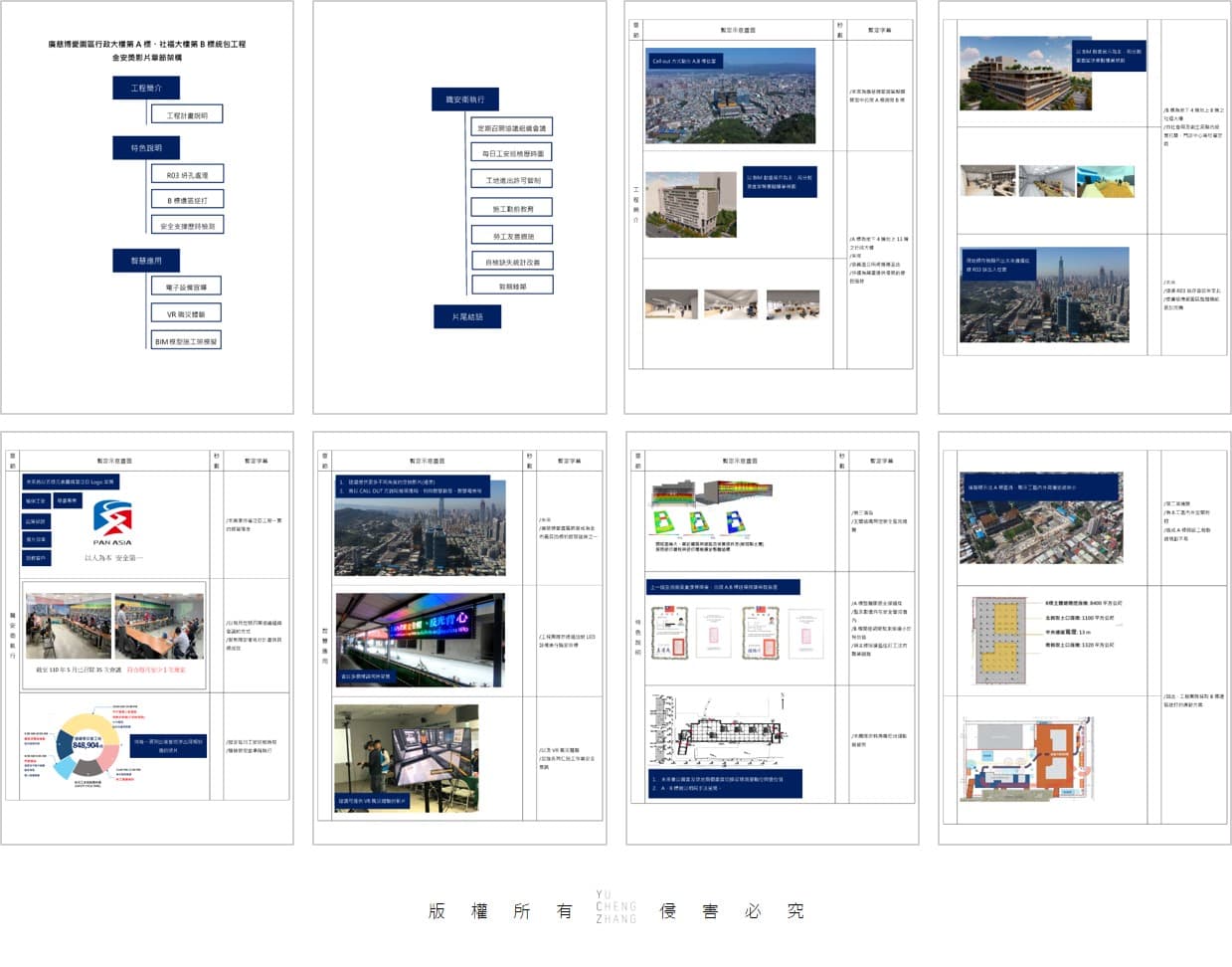

成功把第一個影片服務案從搞砸的邊緣救回來後,我也陸續接下了好幾個不同類型的案件,例如金安獎、金質獎、工程投標用途、商業模式用途,甚至是展場全息投影等,雖然各種類型影片使用的手法不一,但是無一例外的是都做了詳細且縝密的分鏡計畫,並且也不全然是單純手繪了。

接下來來談談我平常製作影片的工作流吧,我傾向將整個流程拆分為三大階段,各個階段底下會分出若干個小行動,這些行動能夠幫助我去定位在哪個階段應該要做到或是知道哪些事情,此舉可以有效地解決收斂問題,並且完成業主與我皆認為雙贏的作品。

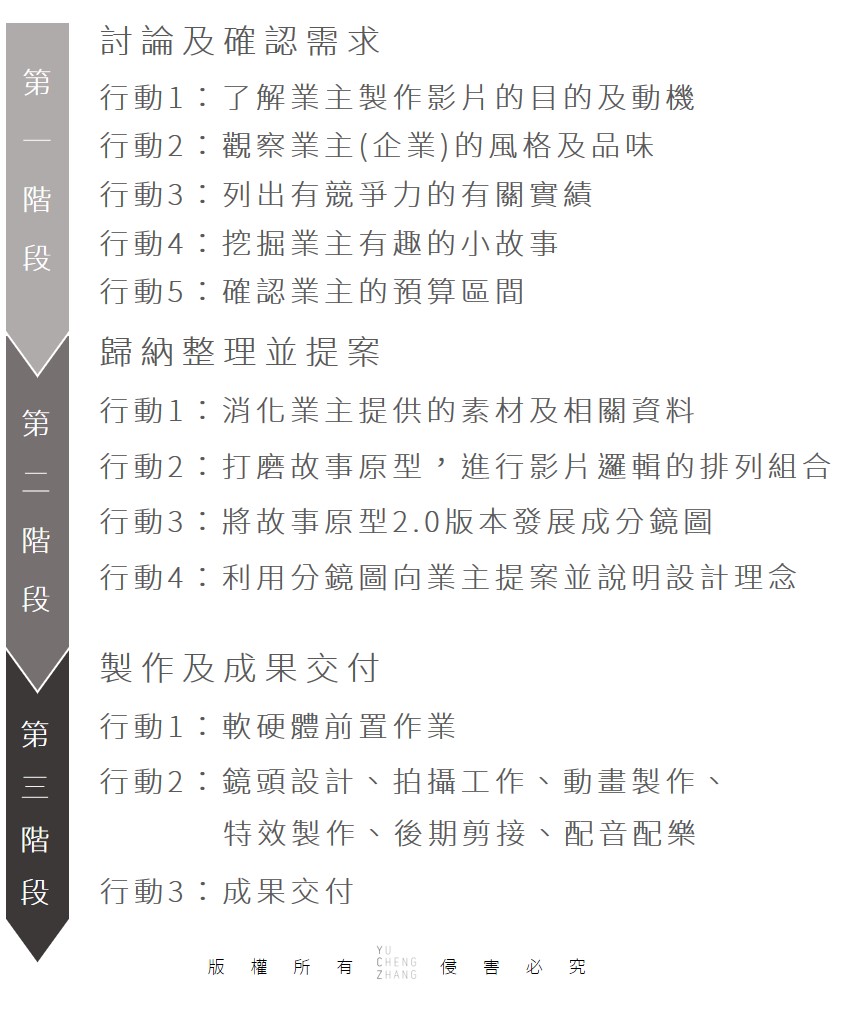

第一階段 - 討論及確認需求

行動1:了解業主製作影片的目的及動機

在任何任務及執行工作開始前,我總是會先花一些時間來與業主討論做這件事情的目的及背後的動機為何,是配合工作任務需要、公司經營策略的推廣或是單純想做一個紀念性的紀錄等,我認為每個人做任何事情都有其目的,那這個目的能不能被很好地滿足就意味著我提供的服務是成功或失敗的。我始終認為業主的感受得放在第一位,知道了為何而做比做什麼更重要,因為它不僅高了整件事情的成功機率,更能讓對方感受到你真正在乎這件事情,這感覺會是很好的。

行動2:觀察業主(企業)的風格及品味

不知道你是否曾經看過這種短影片,有個人在地鐵上隨機挑選了一個他認為有趣的人,並快速地利用站與站之間的時間臨摹了他或她的畫像,並且在下一站抵達前將畫送給了那一位有緣人,當我看到這類型的影片時,我雖然也會感嘆他的繪畫技巧如此高超,但是更讓我驚嘆的是他快速捕捉風格與形象的速度是如此快,這其實是一種刻意的練習才有辦法達到的,用極短的時間抓出這個人的特色,吸引到他的目光,這就是能給人帶來心情愉悅的一次體驗。

我認為要給業主或是企業有這種體驗的訣竅之一便是細微地觀察他們所散發出的風格或品味,每種人或每種企業肯定都有他們的文化或氣質,如果能投其所好地將這些元素放進去未來的提案及作品中,便可以迅速地拉近距離,這種小巧思除了能給人一種你很細心很用心的體貼感以外,更可以建立起一種安全感,讓案子執行的過程溫暖又順利。

行動3:列出有競爭力的有關實績

這一點是針對比賽或是投標類型的影片,若是單純是紀錄型態的影片可以暫時跳過這一個行動。很多時候業主會不太知道該怎麼去合理地闡述他們在自己領域裡面的優勢,例如A廠商是該領域的領導廠商,那我們要協助的就是去幫他把曾經做過的相關或不相關的事蹟羅列出來,哪怕八竿子打不著都可以先納進來,因為這些在整理消化過後說不定都是可以去證明的元素,有時候不用刻意去強調我有多好多厲害,實績便是最好的說明。

行動4:挖掘業主有趣的小故事

這一點跟第3點算是互補的行動,通常第3點的行動在遇到非競賽類型、紀錄型或是沒有任何實績的新創企業時,會變得難以執行。因此我會轉換行動目標,我會去挖掘業主在整個工作過程中或是經營期間曾經發生的一些有趣的故事,這些故事也許無法像實際的成績讓人完全信服,但是有些時候這種較為柔軟的故事卻能夠從另一個角度打動人心,可以給人一種「雖然這間企業剛起步沒什麼實績,但是他們的精神我很喜歡、他們的文化我很認同、他們的努力我很佩服,那不如這次給他們一次機會試試吧!」的感覺。

行動5:確認業主的預算區間

絕大多數時候我都認為價值無法被價格所衡量,但是這個世界的運作法則就是如此,「談錢」還是很有必要的。事先了解業主的預算區間能夠有效地在為後續的提案階段給予一個明確的行動目標,例如預算不足時,我就會自動地把某些昂貴的製作建議拿掉,轉而思考有什麼可以方法能夠達成類似的效果但是更經濟實惠一些。簡單來說就是取捨啦,羊毛總是出在羊身上的,業主預算多寡不是他們的錯誤,但是按照預算去幫他們配出一個好菜單就是我的任務了。

第二階段 - 歸納整理並提案

行動1:消化業主提供的素材及相關資料

此行動必須要與第一階段中的第1、第2及第4個行動互相呼應,我通常會在這個行動中盡可能地激發出各種靈感,進行各種想法的碰撞,不刻意的去設限,單純地將腦中想到什麼就全部記錄下來,也正因為如此,絕大多數的敘事方式會在這個行動後產生一個較為具體的雛型,我姑且稱呼它為Story Prototype,那既然是Prototype,我們就需要把它帶往下一個行動繼續發展其價值。

行動2:打磨故事原型,進行影片邏輯的排列組合

在一陣絞盡腦汁的時刻過後,我的故事原型會充滿著各種天馬行空的想法,而這些想法絕大多數都是很難落地的,因此行動目標也要從原本的大開大闔轉變為注重邏輯的打磨收斂,刪減掉那些不合理的情節,重新梳理整部影片的邏輯,並順著這套邏輯將散落各處的片段集合起來,接著便可以像拼拼圖或是組積木一般進行排列組合,至此我們就會得到一個架構清晰、邏輯縝密及敘事流暢的故事原型2.0版本。

行動3:將故事原型2.0版本發展成分鏡圖

有了故事原型2.0後,就可以放心地去發展分鏡圖,這邊會特別強調放心是因為前面已經做完了邏輯梳理的預處理,所以這個時候的行動就不僅是單純地把故事從頭到尾畫出來,而是能夠有餘裕去思考每個鏡頭的拍攝角度、場景布置、人物走位、轉場切換等屬於拍攝及剪輯手法等細節。更直白地說,所有原先腦海中的畫面,都會在這一個行動中被體現出來,並且隨著分鏡圖發展得愈成熟,後續製作的方向該怎麼推展就會變得愈更加清晰。

行動4:利用分鏡圖向業主提案並說明設計理念

俗話說「工欲善其事,必先利其器」,在花費了數個日子所發展出來的分鏡圖就是我們提案的最佳利器,也由於我們在前面幾個行動中,已經對自己要提案的內容進行無數次地反覆咀嚼,所以當我們在向業主正式提案時便能夠言之有物,業主也能夠第一時間從分鏡圖中快速理解整部影片想表達的東西是什麼,如此拉近了彼此的想像空間,提高取得共識的效率,而這也間接達成了我們一開始所設定的目標,用「畫面」來溝通。

第三階段 - 影片製作及成果交付

在結束前面兩階段辛勤的準備工作後,總算要來到影片製作的階段了,但是在真正一頭栽進去之前,還是有一些前置工作得先確認完成的。

行動1:軟硬體前置作業

首先談基礎版本的軟體,先確認 Photoshop, Illustrator, After Effect, Media Encoder, Premiere Pro是否都安裝完成,每個軟體對應的工作場景皆不相同,例如PS, Illustrator我會用來做視覺設計及動畫輔助、AE著重特效剪輯、ME能夠減輕高畫質母片剪輯負擔、PR就負擔剪輯工作;進階版本軟體我通常會常備的有 SketchUp, Revit, 3ds Max, Blender, Lumion, Enscape, unreal engine等,這麼多軟體不是列好玩的,每個軟體就是一個工具,得掌握好各個工具的強弱項,畢竟選對了正確的工具才能達到事半功倍的效果。

接著是硬體的部分,不一定做影片就要先砸大錢下去買設備,現在很多提供設備租用的選項,可以根據案子大小來挑選合適的設備,優點是節省成本,缺點就是各種設備的操作熟悉度,這是個門檻,但是如果有心的話,還是能克服的;另外我們雖然不是專業的攝影師,但是基本的鏡頭語言、運鏡技巧及參數設定還是要有基本的概念,不能存有拍攝爛可以讓後製來補救的心態,很多時候只要拍攝時稍加用心一些,就可以省去巨大的後製工作量,進而提高整體工作效率。

行動2:鏡頭設計、拍攝工作、動畫製作、特效製作、後期剪接、配音配樂

這個行動我能夠分享的有限,畢竟牽涉到的就是實際的操作了,如同我在第一章節提到的,要熟悉這些軟體的操作的確需要投入大量時間去練習與實作,想要變強就只能不斷地去累積實戰經驗並持續精進自身的技巧,唯一能夠分享的就是觀念要正確,一切軟體皆為工具,懂得去變通才是關鍵,最重要的是不要停止學習,也不要停止去感受這世界,我自己的原則是交付出來的東西可能不是最賺錢也不會是自己最喜歡的(因為有些業主的品味我是真的不敢恭維),但是一定要是問心無愧的,有沒有用心業主一定感受的到。

行動3:成果交付

關於這個行動我所能夠分享的僅有一件事情,就是一定要在最一開始就談好修改的次數多寡,不然很容易會陷入無限修改的恐怖迴圈之中,畢竟前面我們已經花了那麼時間來確保產出成果是好的並且也是業主想要/需要的,那在修改次數上就必須要有所堅持,我的建議是重大修改不要超過1次,細微的修改不要超過2次,並且在真正進入修改前,一定要讓所有能決策的人都看過並且把缺失一次開完,這樣子既能保護自己也可以節省大家時間,做案子不一定只有甲方贏乙方輸,更多時候我都會希望能夠達成雙贏的局面。

V. 結語

本篇文章是我自己這幾年在影片服務案上所體悟的一些心得,在寫這篇文章的同時其實也正好在製作另一支金質獎影片,從整理文章素材的過程中,不僅看到了自己過去曾經闖入的誤區,也重溫了自己一路上跌跌撞撞的成長歷程,回頭看這一切其實還蠻有趣的,想著如果分享給大家的話,說不定也會對某些正要開始往影片剪輯的新手有點幫助,哪怕通篇文章只讓人帶走了一句話,我也覺得非常值得了!

謝謝持續看到這裡的你和妳,若有些心得可以來信分享唷,有案子要合作也歡迎聯繫,我們就下篇文章再見啦。

Bye!

延伸閱讀:

1. 如何搭起設計師與施工人員兩端友誼的橋樑:論拆圖的重要性