BIM技術於太陽光電系統之實際應用心得:以嘉義案為例

7,314words ‧ 32 min read ‧ Apr. 03, 2024

一棟三層樓RC平屋頂的老舊建物,如何透過BIM技術構建出一整套太陽光電系統呢? 我花了半年時間讓這棟平凡無奇的既有建物搖身一變成為能年均產出7萬6000度電的綠能屋頂。

目錄

首先,今天也感謝你點入我的文章,因為我本身是廢話很多的人,所以先做個貼心導讀,如果你只是好奇我在這個案子裡做了哪些有關BIM的應用,可以直接從第三章《模型建置與檢討整合》開始,前兩章節基本上都是在談一些光電知識、法規及先期規劃的部分。

以下,正文開始。

I. 前言與背景介紹

一般而言,太陽光電系統主要可分為兩大部分,一個是用於支撐光電模組的架構系統,一個是光能電能轉換的設備系統。其中,在不同的設置環境中可分為地面型、 屋頂型及水面型(浮力式),這三個類型也分別直接對應於經濟部每年所公布之附表三《太陽光電發電設備電能躉購費率》的分類項目。至於什麼是躉購費率以及它之於太陽光電甚至是國家能源發展策略有什麼重要之處,待我日後另開文章詳述了,此處暫且按下不表。

此案標的為三層樓的RC建築物,按照前段所提到分類來看的話,是屬於屋頂型太陽光電發電設備,又因為此建物為平屋頂,所以在設計規劃上通常會以棚架型式作為主要的架構系統。在選定棚架式為架構系統後,下一步則是決定棚架的高度,根據《設置再生能源設施免請領雜項執照標準》第5條第1款中所提及「...其高度自屋頂面或露臺面起算四點五公尺以下。」

由此可知棚架高點最高可到 4.5 公尺,已經相當於一層樓半的高度了,跟早期的限高相比之下,算是非常非常寬鬆的規範,這是國家政策的配套措施之一,目的在於鼓勵一般民眾興建小容量的屋頂型發電設備。

簡單地說明完架構系統後,接著談談太陽光電的發電設備,這部分可粗分為兩個項目,分別是將光能轉換為電能的太陽能模組,以及將直流電轉換成交流電的轉換器,又稱變流器。這兩種設備不論是在國際或是國內市場都有眾多的品牌可供選擇,每家廠商每一年所推行的主流商品也都不一,如何搭配及選用則有賴於各系統商針對業主的需求量身訂作。

俗話說的話,「沒有最好的,只有最適合業主的」,因此在說明完基本的光電常識及法規面可留心的部分後,我們需要傾聽業主有哪些需求,方能構建出最合適的系統配置。

II. 需求確立與規劃設計

在第一章的結尾我曾提到,想要案子順利的話,得要懂得去傾聽業主的需求有哪些。不過以我多年的經驗來說,通常在給業主一份填寫需求的檔案後,繳回來的幾乎是一張白卷。說穿了,有時候業主壓根不知道自己要什麼。

|這種病症我給它起了一個學名,叫做「小白兔症候群」。

因為不知道自己需求的業主,就像誤入叢林的小白兔一樣,一點風吹草動都會嚇得要死,深怕被大野狼(卑劣廠商)吃掉(敲盤子),心慌地連下一步的方向在哪都不知道,這時候就很仰賴有良心的廠商(例如我)為他們點亮一盞燈,導引至正確的方向,帶領他們走出迷霧般的森林。

抱歉,又扯遠了,接著來談談此案我如何替業主找出需求,吃下定心丸的吧!

一、說明遊戲規則:自發自用或是台電躉售

前面提過,再生能源產業的發展(包括太陽能)會因為每個國家自身的能源政策及歷史條件而有所不同,進而衍變出各自的遊戲規則,以台灣來說,目前的案件仍是以躉售類型為大宗,但是申請自發自用的比例也正逐漸提高,要去解釋這種移轉的現象得額外開篇文章才能細究。

因此我這邊僅簡單提一下,讓大家有個概念就好,比方說隨著2025年的到來,一些用電大戶開始意識到時間快來不及了,所以就得被逼著去做到法規上要求的標準,以滿足法規政策面上的要求,這種選擇自發自用的申請者,推力大過拉力。

另外一種選擇自發自用的申請者,不是因為法規要求而被迫去做,更多的是從企業生存的必要性或是公司經營策略的目標而觸發。

舉個簡單例子,當一間企業A位於全球產品供應鏈時,上游品牌方要求A必須在產品生產過程中,承諾使用一定比例的綠電,這時候A企業就得想辦法去完成這項任務,確保不會被踢出供應鏈中;又或者另一間企業B的業務對象是面向消費者的,譬如百貨業、民生用品業、金融業等等,企業口碑形象及企業社會責任是極為重要的核心價值時,它就會有誘因(拉力)去做這件事情,外人看起來會覺得是為了能夠提升口碑形象及兼顧社會責任,真實的目的是要增加消費者的好感度,最終目標是維持或是擴大消費者黏著度,這個案子就屬於後者。

本案的業主是國內知名的上市企業龍頭之一,由於受限於標的物屋頂面積,20年的電費收入於它而言如同九牛一毛,走台電躉售模式一點也不吸引它。相反地,自發自用搭配綠電憑證能為它帶來的效益是顯而易見的,讓大家知道它有做綠電,就是最好的廣告。至於怎麼又冒出一個新的名詞叫綠電憑證呢…,老話一句,有空再向大家說明這是什麼吧,先知道有這個東西就行。

做個小小整理,至此我們已經釐清了第一個問題,即此案光電申設的類型定調為「自發自用搭配綠電憑證」,接著我們繼續往下走。

二、量測口袋深度:經濟實用或是極致細節

影響太陽光電系統造價的三大因素,分別是太陽能模組、太陽能變流器及鋼構系統,由於每個案子造價不ㄧ,我無法一一列舉價格細節,但是底下這張表是我以自己的經驗所歸納出來的單價比例。

| 項目 | 整體造價比例範圍(%) |

|---|---|

| 有VPC認證之模組 | 27~35 |

| 無VPC認證之模組 | 22~30 |

| 無優化器之變流器 | 3~13 |

| 搭配優化器之變流器 | 6~16 |

| 棚架型結構系統 | 20~35 |

| 支架型結構系統(有既存浪板) | 5~10 |

| 浪板+支架型結構系統(額外更換浪板) | 10~30 |

| 棚架+浪板+支架型結構系統 | 20~40 |

我知道,我知道,上面這張表又多了一些沒看過的名詞,但是先不要驚慌,以下容我仔細解釋給你聽。

1. 太陽能模組的VPC認證是什麼?

太陽能模組的主要用途為將光能轉換為電能,它是由一連串的太陽能電池所組合而成的單元。由於太陽能模組可以分很多面向進行很深入的探討,但是這邊我只先就VPC認證做說明。

首先,VPC的英文全稱為Voluntary Product Certification,中文名稱為自願性產品驗證標誌,係由經濟部標準檢驗局於2004年所公布的一種商品標章。

自2016年起,國家能源政策逐漸傾向太陽光電,其中一項配套措施為,凡國內廠商生產之高效能模組,在通過VPC認證後,皆可享有6%的躉購費率加乘;反之,如果是外國廠商生產並進口到台灣的模組(一般我們稱它為第三地模組),在賣給台電的費率上就沒有6%的費率加乘。

也許聰明的你一眼就看出端倪了,沒錯,此舉的目的也是為了保護國內的廠商被國外價美物廉的模組大量傾軋,這是台灣一貫的玩法,從汽車產業就可以略知一二。

2. 變流器中的優化器是什麼?

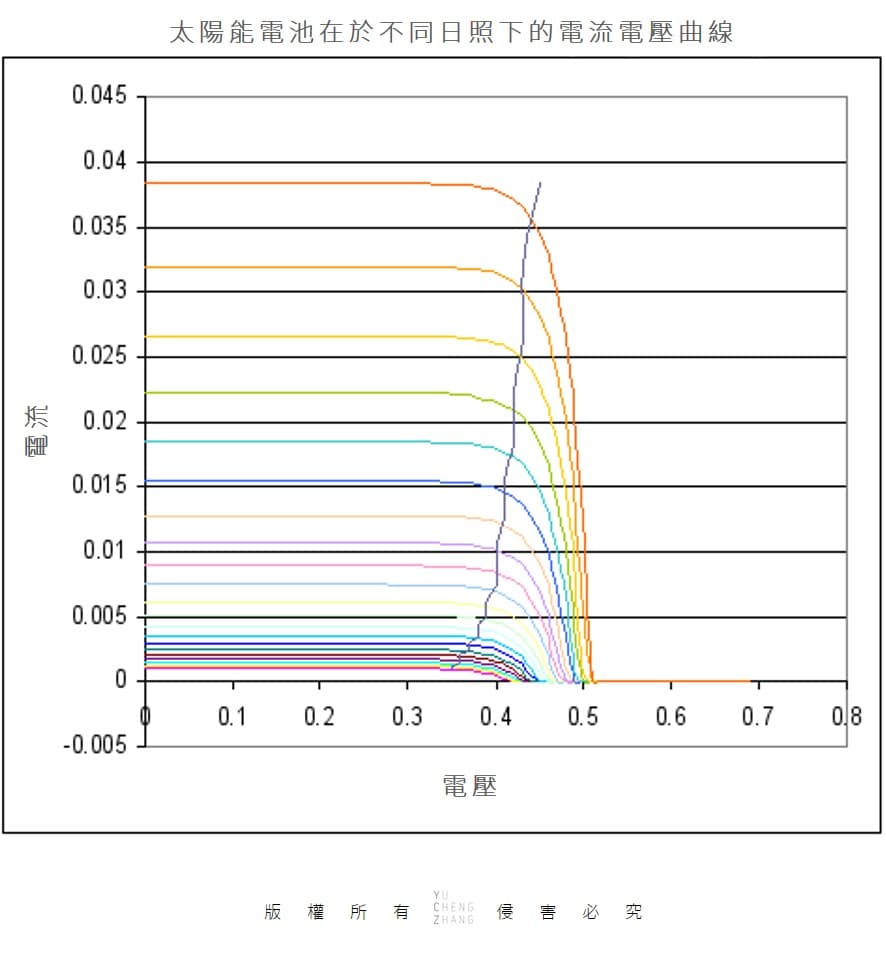

在了解什麼是優化器前,得先明白一個專有名詞「最大功率點追蹤(Maximum power point tracking,簡稱MPPT)」。

MPPT的目的只有一個,就是希望在各種情形下都可以得到最大的功率輸出,白話文就是得到最好的發電結果。

底下是一張太陽能電池的電流-電壓曲線圖,用這張圖可以很好地去理解為什麼會有追蹤這個字眼,圖中Y軸代表電流,X軸代表電壓,接著拿出國中三年級下學期就學過的電功率公式,P (電功率) = I (電流) * V (電壓),當工作電壓為一固定值時,能夠有最大發電功率的那個點,就是「最大功率點」,因此MPPT的目的就是為了能從太陽能電池中輸出最大的功率。

每個變流器中會有若干的MPPT,視每台變流器額定功率的大小決定MPPT的數量,以一般家用常見的5KW變流器來看的話,通常會配置2個MPPT,一個MPPT能夠串接的模組數量會依工作電壓及電流大小而決定,但是不管是只串接1片或是串接20片,這一個串列的最大功率都會受該MPPT所控制。

聰明的你如果有跟上我的思路的話,這時候就會開始思考,同一個串列的模組不可能狀態都是一致的吧?

沒錯,因此有時候同一個串列中的某一片模組發電效率不好時,就會去拖累整條串列。可以想像成一個班級裡面有想認真聽講的學生跟只想調皮說話的學生,調皮的學生就會一直去干擾到教學進程,進而導致全班的學習效率下降。

要解決這個問題也很簡單,就是多派幾個老師盯著那些調皮的學生就好,意思就是不將MPPT做在變流器裡面,而是把它獨立出來,直接裝在單一片的模組上(註1),1個MPPT就控制1片模組,這樣子就可以實現每片模組都真正達到最大功率輸出的目標了,而實現這種手段的設備就叫做「優化器」。

優化器通常會應用在遮陰多的場景之中,例如自身建物的屋突或是隔壁的大樓等,有了優化器後,能夠抵消掉絕大多數遮陰帶來的缺點,保證發電功率的穩定輸出,另一種應用場景就是追求極致發電效率的業主們也會選擇優化器,這類業主通常有個特點,不追求東西有就好,還要講究細節,所以即便沒有任何遮陰,但是為了榨出最好的發電功率,也會願意花大錢投資整套設備。

以上分別就政策面、價格面及技術面,簡單地說明了幾項影響太陽能系統的關鍵要素,接著就來談談如何給出業主滿意的服務建議吧。

三、打造專屬方案:依照需求提出服務建議

文章進行到這裡,你應該也大概可以理出本案業主的需求大概在哪裡,可以按照前幾章的內容去配出一道業主會喜歡的菜單,可以往下看看你想得跟我是不是一樣吧。

首先,我們先用一句話統整業主的需求,這件事情很重要,基本上也是我行走江湖的秘訣,凡事都應該要可以問一句話來說明,如果不行的話,就代表你不夠清楚事情的全貌,再重新思考一遍。

因此,我認為本案業主的需求如果用一句話來統整的話即是

「業主興建此套太陽能系統主要在於活化屋頂閒置空間以及拿綠能憑證來宣傳自身於ESG上耕耘的成果。」

接著,根據需求可以列出下表

| 項目 |

對應 配置 |

用一句話總結說明 |

|---|---|---|

| 模組 | 無VPC認證 | 20年台電躉售的電費收入對業主而言如同九牛一毛,不需要特別買比較貴的國產VPC認證模組。 |

| 變流器 | 不需搭配優化器 | 成本考量不追求極致細節故不升級至有優化器的變流器,挑選耐用及售後服務好的即可。 |

| 結構系統 | 矮棚架式 | 棚架底下無站人需求,故棚架高點完成面抓在170公分即可。 |

以上,就是我如何一步一步帶領業主走出迷霧森林的技巧與訣竅,與諸君分享。

#章節小結

我認為在工程進展中,能不能達到有效收斂是很值得觀察的里程碑,透過我在第一以及第二章所講解的內容,我們得到了收斂後的結果,這有助於向業主提出一針見血的服務建議!反之,如果只是漫漫長篇大論,是永遠也搔不到癢處的。

III. 模型建置與檢討整合

長久以來,我一直覺得做工程跟演一場舞台劇十分相像,同樣都有人事時地物,同樣都有需要設定的燈光與場景,也同樣都有相對應的服裝與道具,過程中更要完成各個小目標才能迎來最後的大結局。

會有這樣的體悟是因為我本身有劇場導演的背景,當我在籌備一齣舞台劇時,它的前置作業工作量其實不會比一場工程來的少,很多時候甚至還要細碎的多,劇場所有的一切只能靠前面的演練來精進,從劇本走向、角色選定、燈光設計、服裝搭配,一路到場景設計的硬體端,視覺設計的軟體端,以及前台規劃的行政作業等,所有的東西只能靠著嚴謹的沙盤推演,才有辦法在短短數小時內完美地呈現給觀眾。

當我使用如何完成一齣舞台劇的邏輯來看待工程這件事情時才發現,兩者的工作思維根本是如出一轍,差別在於舞台劇的名詞比較文青,叫做「前製」,而工程常用的術語較為生硬,叫做「檢討」。

既然兩者的邏輯相同,是不是執行的手段也能類似呢?比如說我在排練舞台劇時,我有一個實際的舞台,知道場景1時,男主角要從左翼幕進來,與女主角相吻之後一起從右翼幕退出,這種如此具體的排練方式,有辦法在工程實際執行前具現化出來嗎?

有的,名字就叫做「圖紙」,幾千年以來,聰明的人類將腦中想像的一切,用手中的紙筆畫下來,例如這邊要有個大廳,轉角處要有一座樓梯等等,很多時候你不得不佩服這些人,他們就真的靠著這些圖紙建起了聖母百花大教堂、金字塔以及紫禁城等名留青史的偉大建築,若仔細地去推想過程中的艱辛與絕妙之處,只會覺得自己很渺小呀。

隨著時間的推移,我們進入了數位時代,電腦的出現對於紀錄著工程資訊的圖紙作業帶了重大的革新,不用在親手布置繪圖板,不用在一筆一筆地將腦海中想像的畫面,手繪到潔白乾淨的圖紙上了,只需要學會操作一款名為「CAD」的工具,就能夠盡情地表達我們豐富的設計靈感。

我發現很多人會用CAD,但卻不明白CAD所代表的意思是什麼,CAD是Computer-aided Design的縮寫,意思是電腦輔助設計。CAD的出現縮短了工程設計的繪圖時間、增加了資料傳輸及保存的便利性,但終究是無法跳脫2D平面的限制,就算已經覺得檢討地非常詳盡了,到現場後還是會發現各個工種及系統衝突得一蹋糊塗,很多時候還是得「現場解決」。

那有沒有更好的工具可以使用,好應對這些混亂的局面呢?

答案一樣是有的,我們稱呼它為「BIM」。

拜物件導向技術所賜,CAD中的點線面搖身一變成為有實際意義的「物件」,不再依靠人腦去思考這是牆、門或窗,計算機可以自動地辨別出單一「模型」的形狀、尺寸及其相關的一切「資訊」,因此這種技術便被稱為 Building Information Modeling 建築資訊模型,也有一派認為應該稱作建築資訊塑模,但我個人的看法是,BIM就是一項工具,如何應用比起名字的爭論來的重要多了。

同樣地我不會在這篇文章中深入探討有關BIM的發展、沿革及如何操作等,僅討論於本案實際施工場景中,如何應用BIM來完成各項任務。

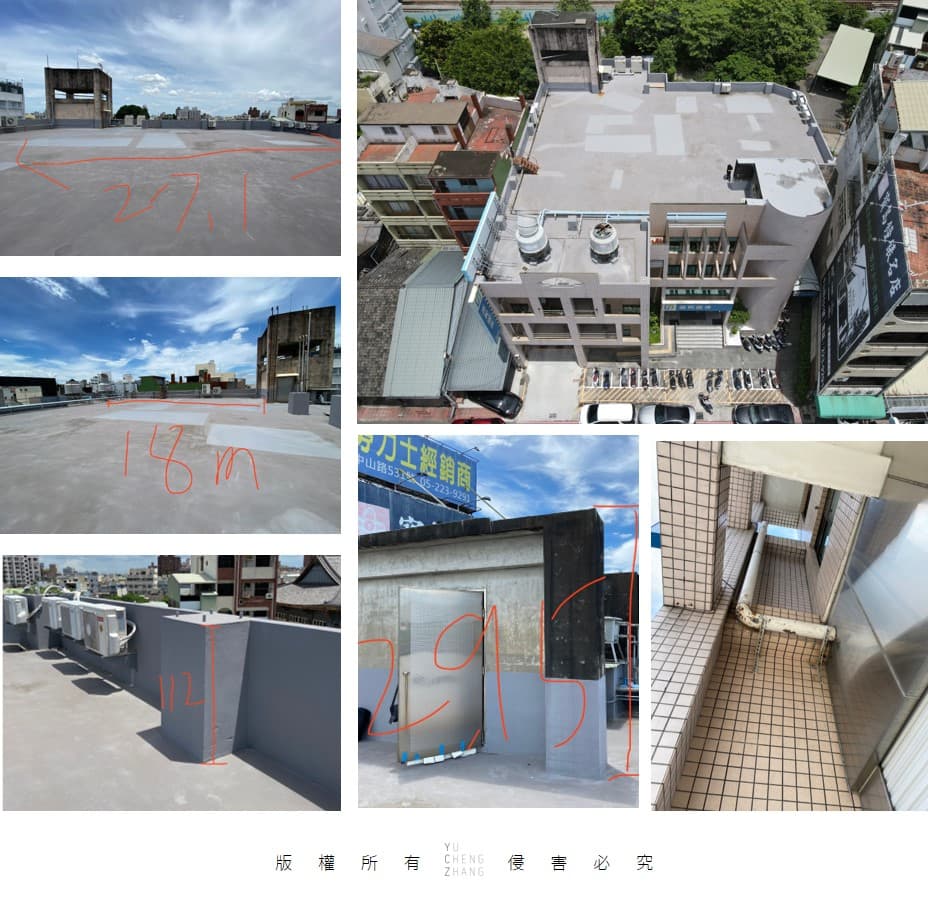

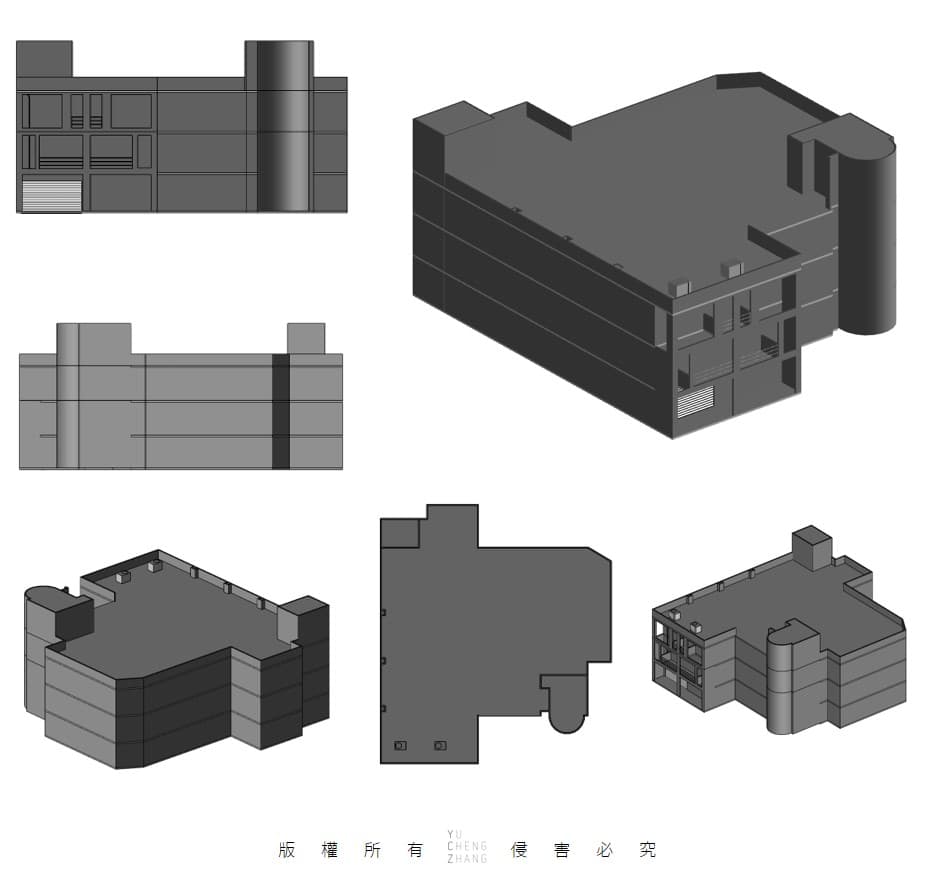

1. 依照現地丈量尺寸建出建物模型

CSD跟SEM的起點都在於建築模型,愈能真實地反應出現地資訊的建築模型,所能被應用地的價值更高,價值體現在能夠減少往返確認的時間,提高設計過程中的準確性,降低未來施工流程中的不確定性。

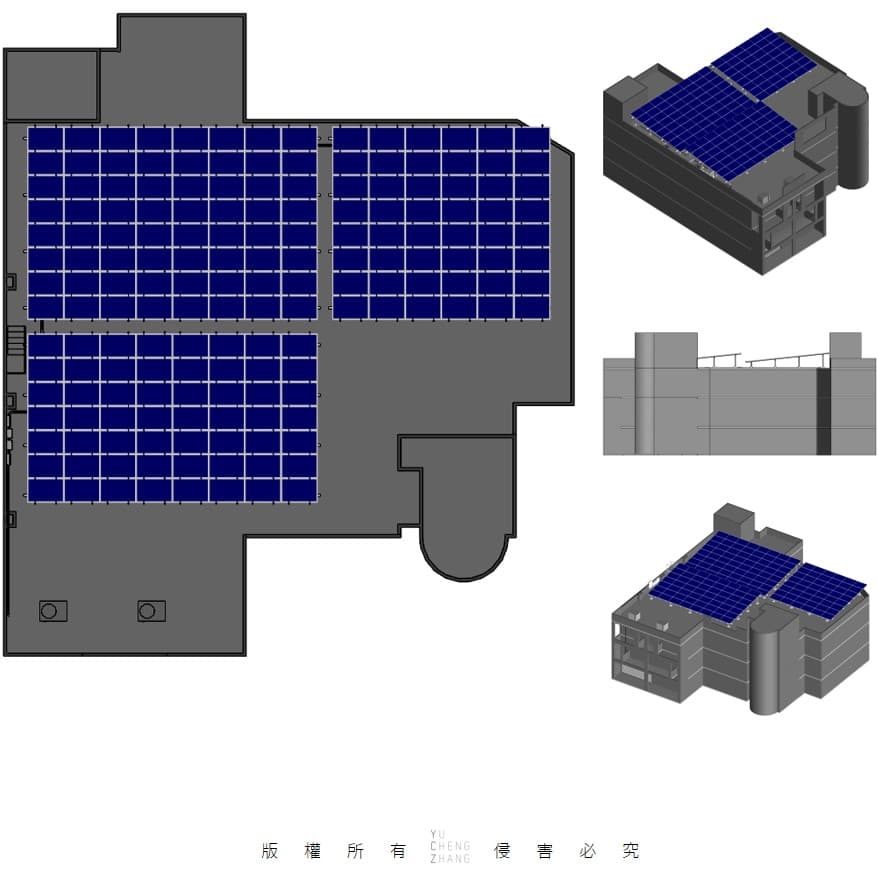

2. 綜合業主需求、建物現況及發電效率進行模組排部設計

從底下的第一張GIF可以發現,第一版的排部在考慮屋突遮陰及建物方位後,初始設計為左右兩個大方陣,並且沒有滿鋪,但是在加入業主關於綠電憑證的需求進行檢討後,最終以A,B,C三個方陣的方式定案。

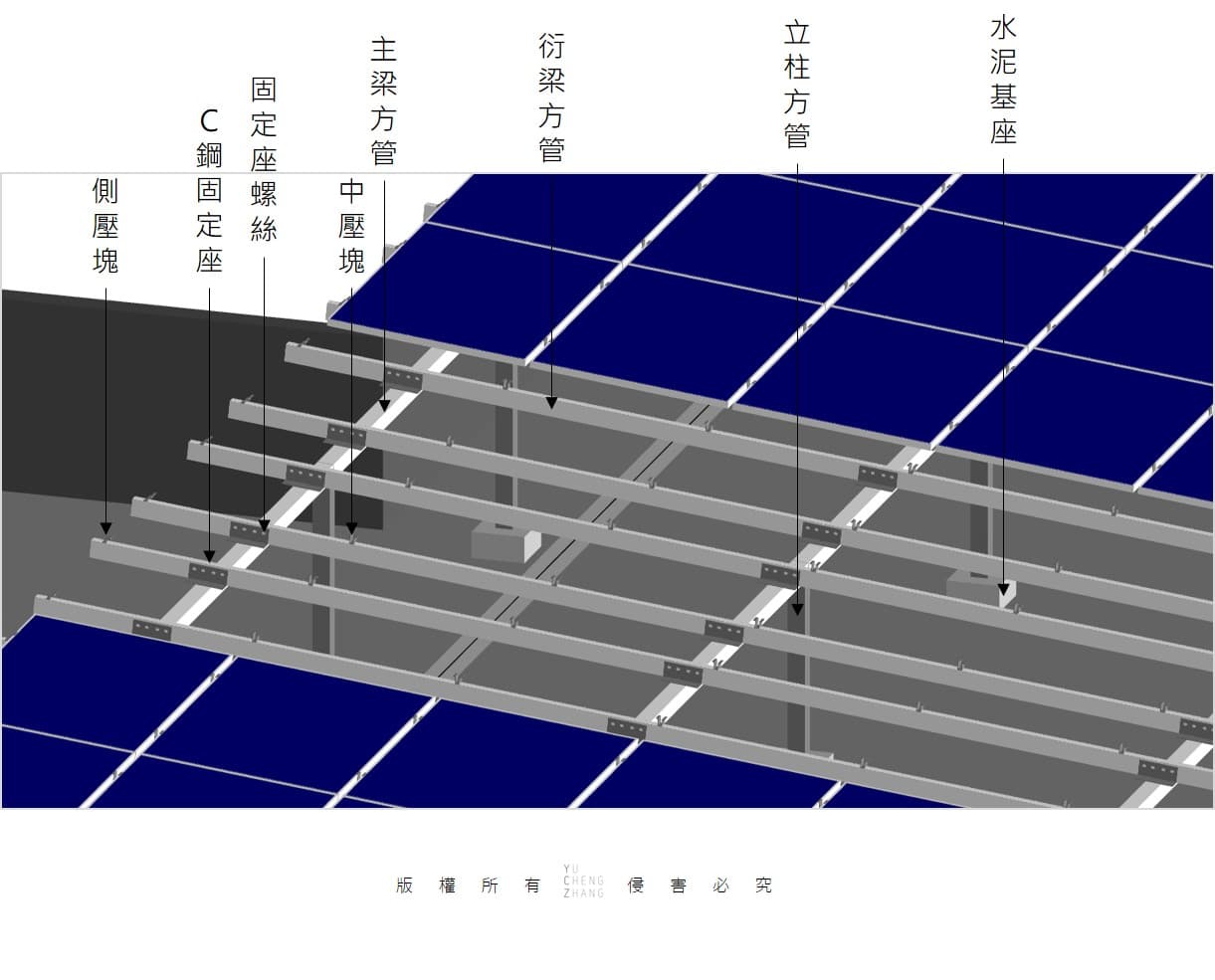

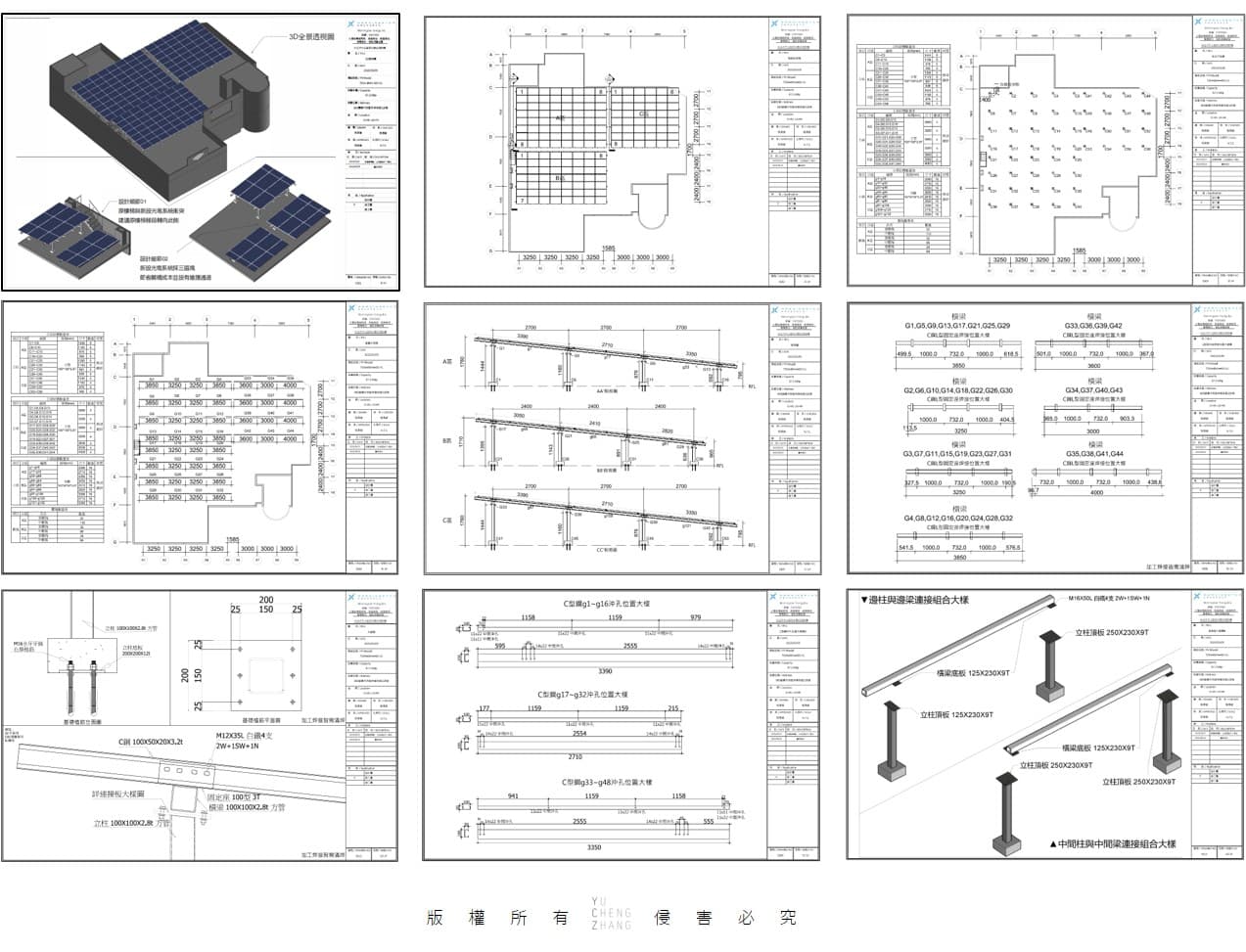

3. 結構系統設計

模組排部定案後,便能夠開始著手設計結構系統,由於業主並無棚架底下需站人的需求,棚架的高度不用太高,因此我使用熱浸方管作為整體主架構,接著便將基礎、立柱、主梁、衍梁及模組固定配件等全部建置出來,方便之後的空間檢討。

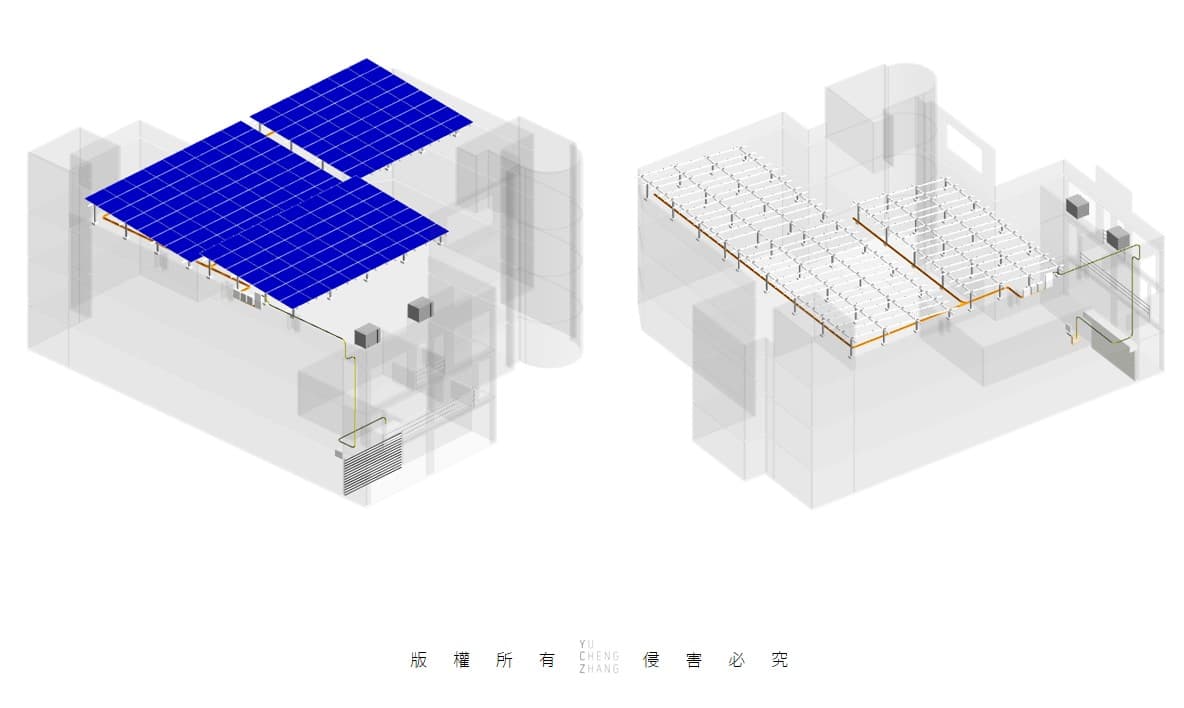

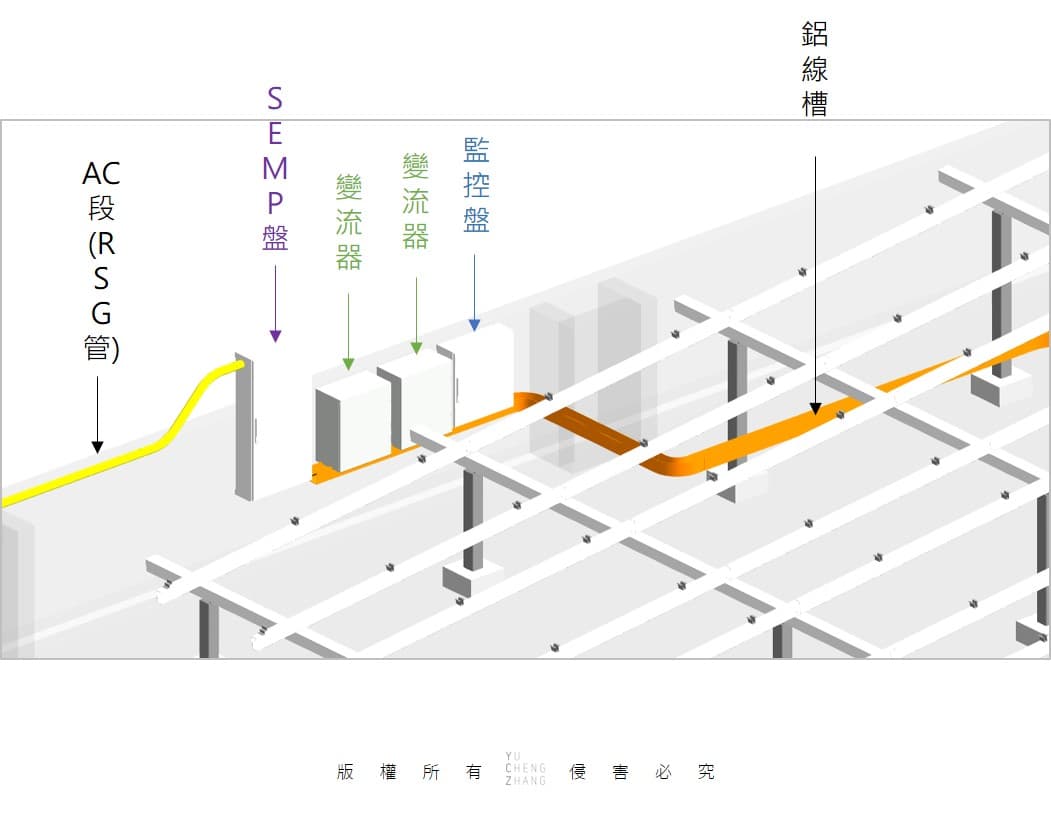

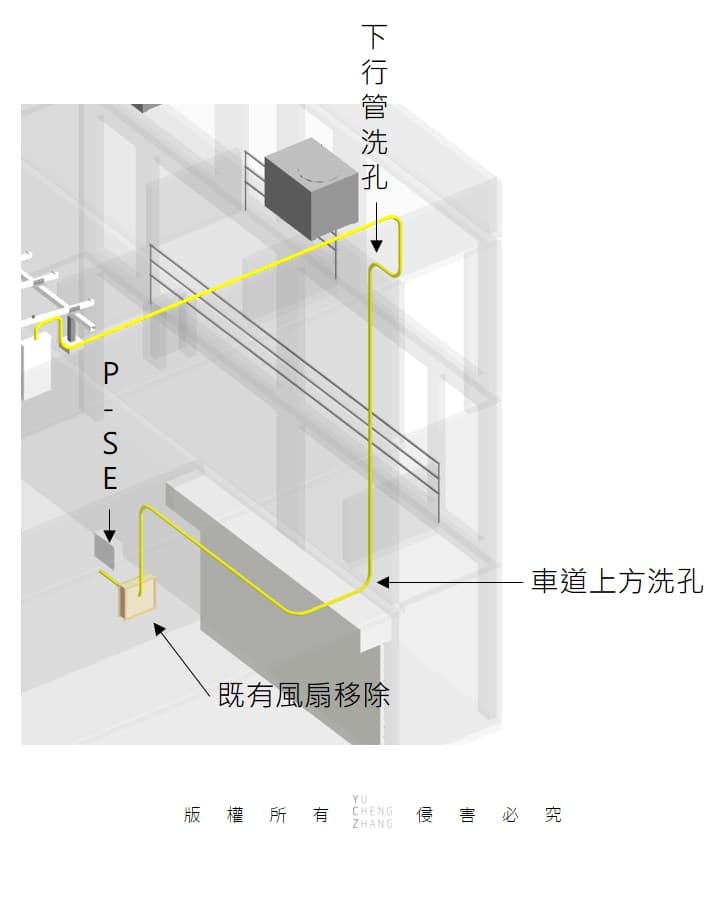

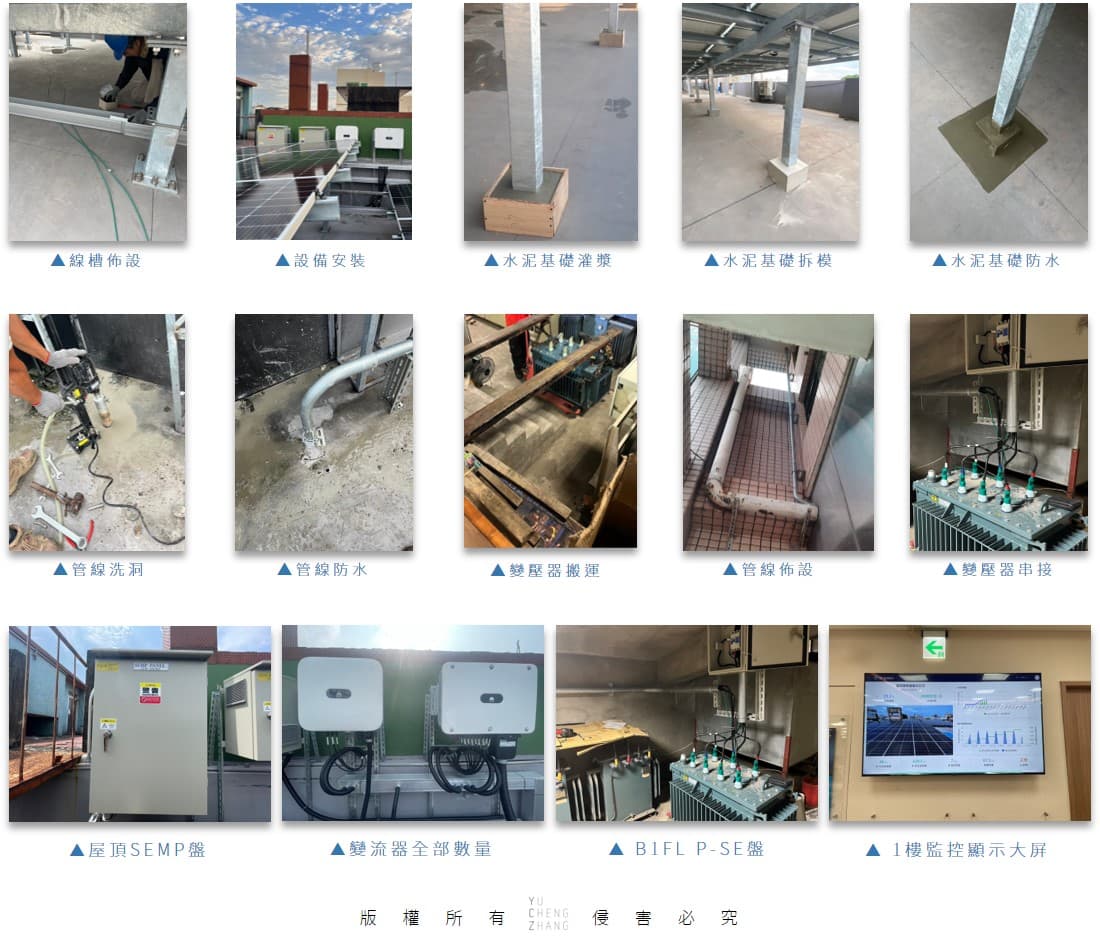

4. 整合作業 - 空間檢討(SEM)

將建築模型及結構系統準備好後,就可以加入機電系統了,由於本案我們僅有一套太陽光電系統,因此我們省去CSD,直接就光電系統與建築模型、結構系統進行空間檢討(SEM),我將所有的設備、盤體、管線建好後,連結建築模型及結構系統進行衝突檢討,最終得出令人滿意的整合結果。

5. 施工圖說與數量產出

做完縝密的設計規劃之後,最重要的一步就是輸出成果啦,Revit在圖紙及明細表的設計上還算好用,不過還是有一些地方會讓人感到沮喪,例如想描述一個複雜系統中的單一個物件時,會礙於Revit物件導向的特性,導致呈現時需要做很多後製處理才能達到想要的效果,這時候Revit的優點就會是缺點了,不過世間萬物本是如此,有一好沒兩好,如何準確地看待事物本質才是最重要的,當然有時候也是可以寫個API暴力解決啦,關於Revit API就有空再聊吧。

好的設計規劃能夠讓後續的發包事宜及施工作業順暢很多很多,例如本案我在發包的時候,就能夠去拆分的很細,因為我完全掌握了各個系統相互間的關係,例如結構系統中哪裡該開孔、開幾個孔、怎麼開,或是機電系統的管架怎麼走、用哪種材質、樓板洗孔要洗哪裡等等。

說那麼多只是想要強調,工程沒那麼難,就是老老實實地把設計規劃做好,一切檢討到最後一刻,就可以在施工現場完美的依照數個月的排練「演一齣好戲」。

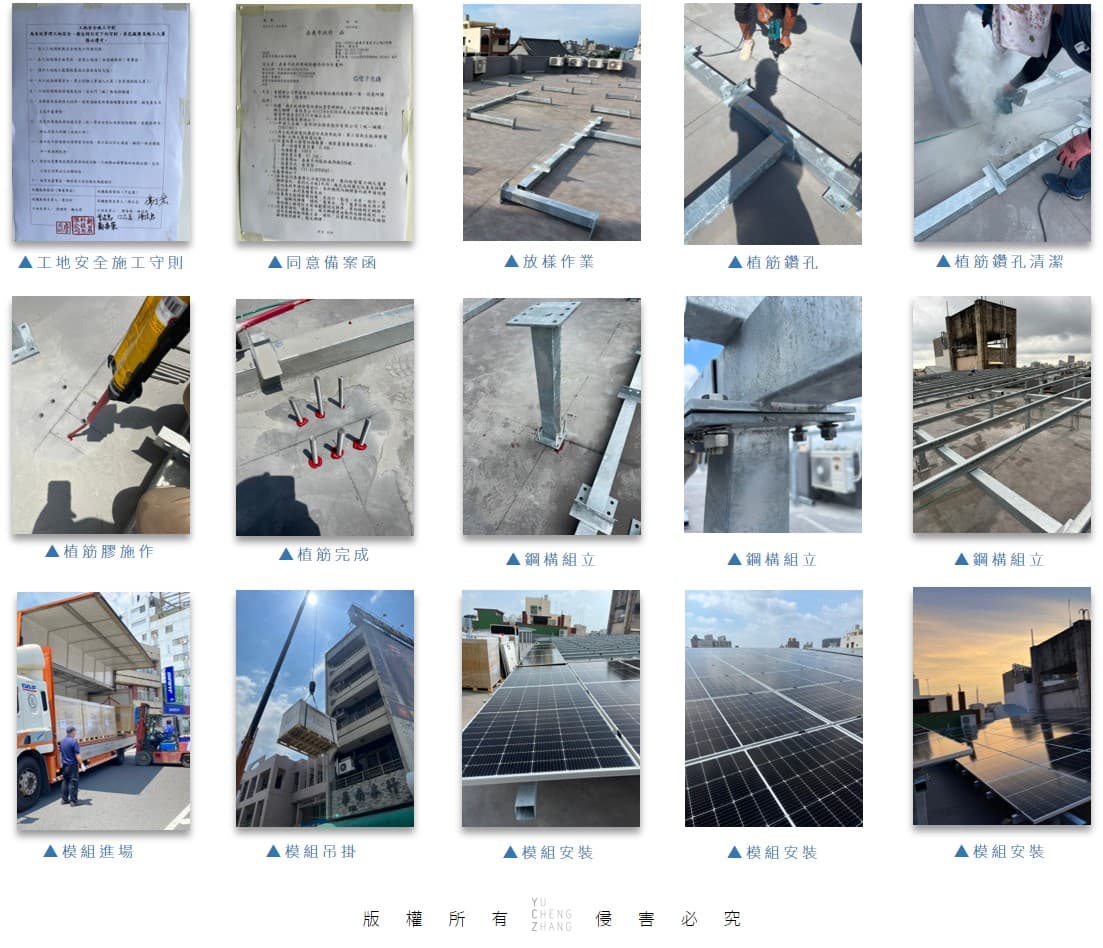

6. 施工流程分享

工程統包有其道理,因為當你是施工方的時候,就會不敢亂做設計了,那只是搬石頭砸自己腳而已,為了讓各位看倌相信我不是打打嘴砲而已,以下就簡單分享一些施工的細節吧。

IV. 結論與心得

曾有人說過,「生活,其實就是由一連串的選擇所拼湊而成。」

的確,我們在日常生活中總是不斷地在下決策,這些決策背後看似是由價格所引導,殊不知,其實真正影響決定的關鍵因子,是我們看待這件事情背後所能帶來的「價值」。

價值的意義不在於計較花費多少成本,而是當目標達成後,那深埋在心中的需求能夠被完美地滿足,當下腦中多巴胺激素的瞬間釋放,會讓你感覺愉悅,並且認為自己做了一個很好的決定。

例如只想要省油、低稅金、妥善率高的人,你給他一輛BMW,他不會感到開心;同樣地,你將一輛TOYOTA送給一個追求操控樂趣、人車一體的激烈操駕者,向他闡述TOYOTA所有的優點,他仍然不會感到滿足。

再舉個真實的例子,我曾經幫一位建設公司的老闆規劃屋頂型太陽光電的案子,他告訴我,棚架高度能多高就拉多高,鋼構及浪板材質有多好用多好,其餘他不在乎,按照我的建議配置就行,於是整個結構系統我硬是用了白鐵方管來做,浪板用白鐵雙層,支架使用鎂鋁鋅的,變流器採用SolarEdge的,該案設置容量不過13kw而已,結果整個系統造價硬是比平常的價格高了2倍不止,但是他用的卻很開心,因為他只是想要一個合法的屋頂,可以安心地在底下烤烤肉吹吹風,不用整天擔心被熱心的鄰居給檢舉違建。

鋪陳了那麼多,重點還是要強調,工程想做的好得要先把業主需求搞清晰,設計規劃才能搔到癢處,接著使用合適的工具來完善設計規劃的檢討階段,之後便能在施工階段按照計畫一步步實現出來,並且完成設計不變更、工期不展延、預算不追加的成果展現。

老話一句,如果都排練過了,剩下來90%的都是可預測的了,雖然天有不測風雲,但該做好的準備還是能先做。

對了,你可能會好奇我怎麼沒提到品質,品質這東西跟人有關,然而人類的生物特徵又很難捉摸,因此這就是計畫中10%的變動因素,人是精神導向的生物,心情愉悅時就會肯學、肯做、肯吃苦耐勞,而心情愉悅的關鍵在於勞動成果與收穫要成正比,預期收穫要足夠多,才能夠吸引足夠厲害的人前來應聘,如果預算只夠發幾串香蕉的話,你各位業主就不要意外怎麼來的都是猴子,然後在幻想工程品質可以有多好了。

最後的最後,我們還是要誠實地去檢視本案是否真的有達成當初業主所設想的目標,所以再把那句話拿出來。

「業主興建此套太陽能系統主要想活化屋頂閒置空間,自發自用降低營業時的用電度數以及申請綠能憑證來宣傳自身於ESG上耕耘的成果。」

1. 是否達成活化屋頂閒置空間之目標?

吾人利用BIM技術重現現地建物狀態,力求將模組排部面積最大化,並且將整套結構系統完美地嵌入屋頂空間,不浪費任何一點空間,設定目標已達成。

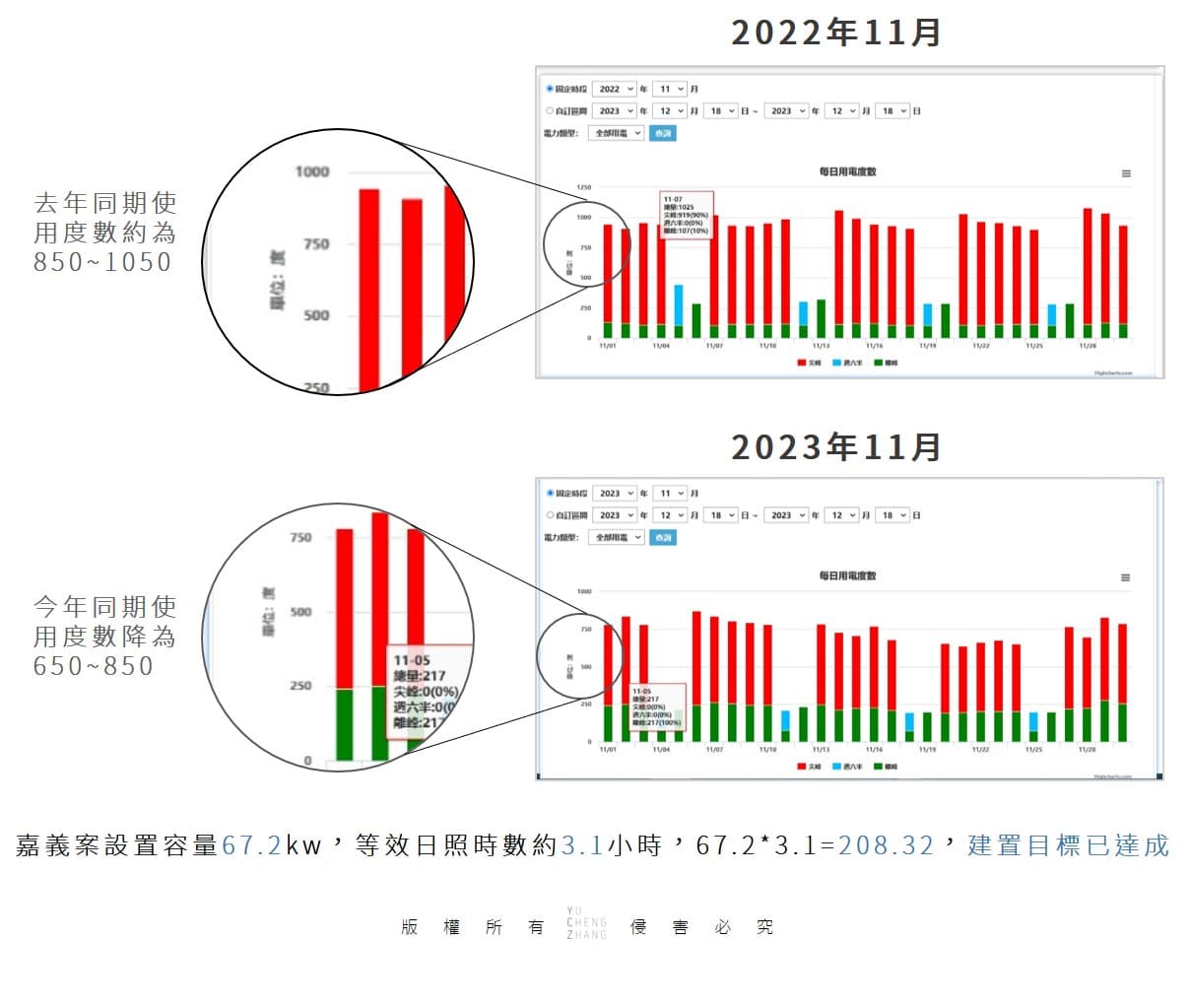

2. 是否達成自發自用降低營業用電?

下圖顯示23年11月比起去年同期下降約200度電,本案設置容量為67.2kw,嘉義市等效日照時數約3.1小時,67.2*3.1=208.32,設定目標已達成。

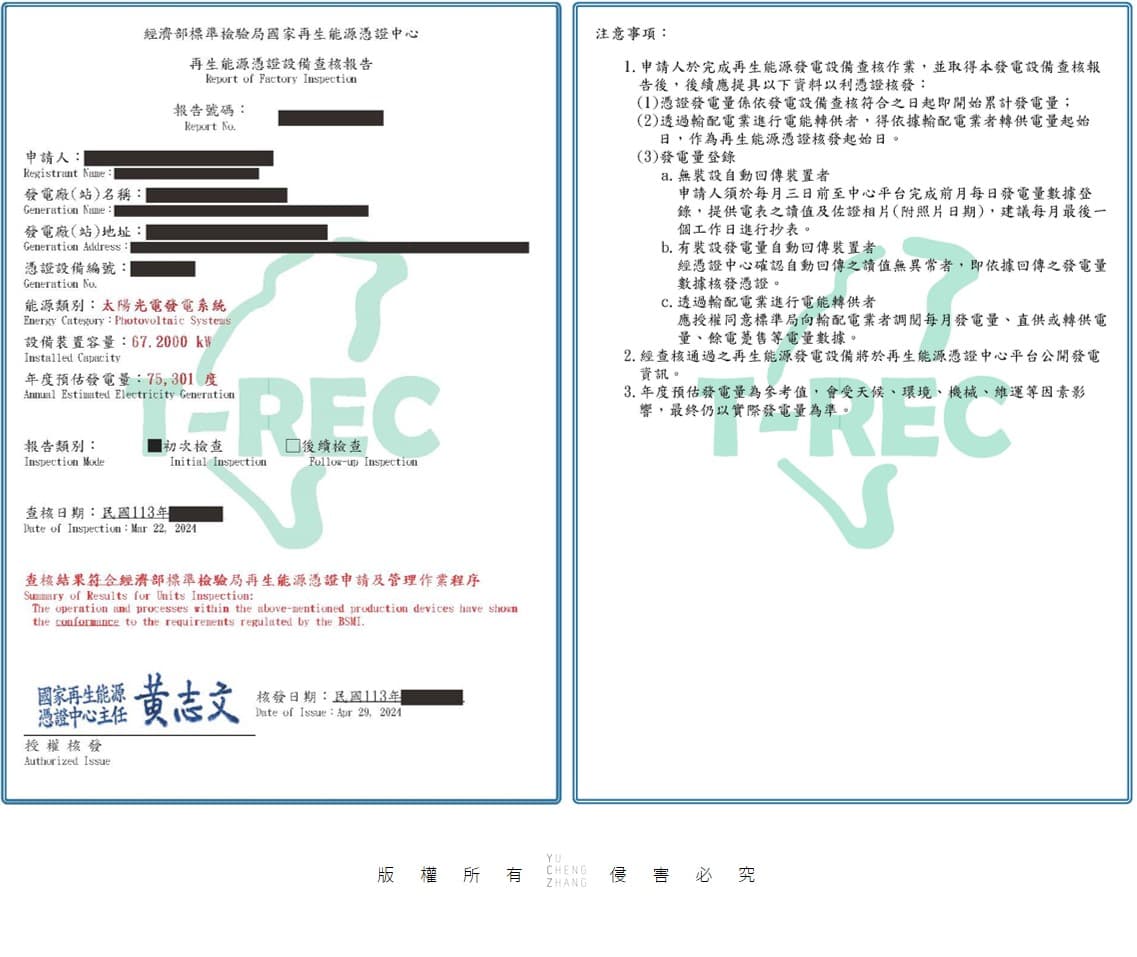

3. 是否達成申請綠電憑證之目標?

下圖為經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心針對本案所核發之查核報告,憑藉這張查核報告就能夠申請綠電憑證囉,設定目標已達成。

以上,就是本案全部的詳細過程了,可能會有人會覺得將BIM應用在這種案子上有點殺機焉用牛刀,這點我不置可否,畢竟擁有實際BIM技術整合的人才稀有,了解這項技術有多強大的業主或是企業高層更少,所以BIM比較常出現在金額破億的公共工程或是非常高端的私人案件中,但是正由於吾人略懂一點雕蟲小技,也正好是本案的專案負責人,所以就可以任性地做這樣的實驗,以成果來說,我個人是相當滿意的。

謝謝持續看到這裡的你和妳,若有些心得可以來信分享唷,有案子要合作也歡迎聯繫,我們就下篇文章再見啦。

Bye!

註解:

1. 優化器除了1對1片模組以外,也能夠1對2或是1對3,端看各家廠牌的優化器技術優劣來決定。

參考資料:

1. 太陽光電發電設備電能躉購費率

延伸閱讀:

1. 如何搭起設計師與施工人員兩端友誼的橋樑:論拆圖的重要性